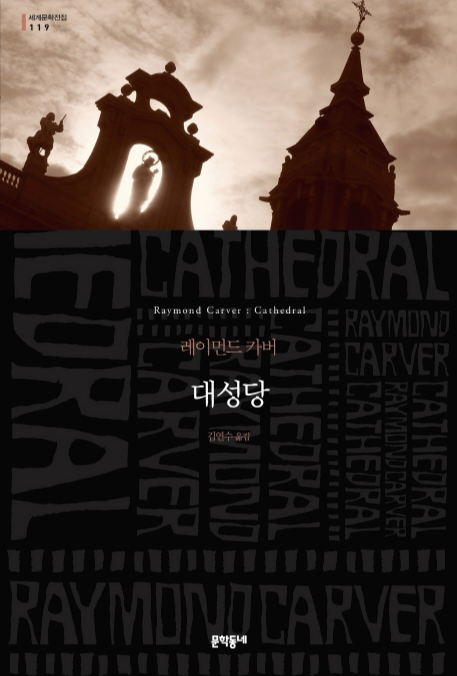

1980년대 미국 작가인 레이먼드 카버의 단편집입니다. 특히 이 책의 마지막 단편인 '대성당'은 이 작가의 대표작이죠. 저는 이 작가를 무라카미 하루키를 통해서 알게 되었습니다. 무라카미 하루키는 이 작품을 일본에 번역하여 출간하였습니다. 한때 미국 소설의 팬이었던 하루키는 스스로 레이먼드 카버의 팬이라고 밝히기도 했었습니다.

국내에는 김연수 작가가 번역하여 출간하였습니다. 문학동네에서 하루키를 의식한 건지는 모르겠습니다만, 국내 출간한 작품도 역시 우리나라의 손꼽히는 작가를 내세웠습니다. 김연수 작가는 단편, 장편 가리지 않고 많은 좋은 작품들을 써낸 작가입니다. 다음에는 김연수 작가의 작품도 리뷰를 써보고 싶네요.

이 책에는 총 12편의 단편이 담겨 있습니다. 깃털들(P 009), 셰프의 집(P 043), 보존 (P 055), 칸막이 객실 (P 071), 별것 아닌 것 같지만, 도움이 되는 (P 089), 비타민 (P 129), 신경써서 (P 155), 내가 전화를 거는 곳 (P 175), 기차 (P 203), 열 (P 217), 굴레 (P 255), 대성당 (P 285)까지 이렇게 총 12편입니다. 그리고 그 뒤에는 김연수 작가의 해설이 추가되어 있습니다.

그저 빠르게 빠르게 스토리를 즐길 작정시기라면 이 소설은 그다지 추천하지 않습니다. 아마도 '이게 도대체 무슨 소리야'하는 생각이 드실 수 있습니다. 해설을 읽어보면 이 소설은 '더러운 리얼리즘'이라고 평가받았다는 것을 알 수 있습니다. 이 소설은 뭔가 설명이 빠져버린 느낌입니다. 그러니까 뭐라고 해야 할까요 뭔가 디테일을 일부러 제외해버린 것 같은 느낌입니다. 무대 장치나 배경 음악 같은 것들을 일부러 삭제해버린 그런 느낌이라고 해야 할 것 같습니다. 그래서 이 작품을 읽다 보면 웃음소리 같은 게 제외된 예능 프로그램을 보는 것 같은 느낌이 듭니다. 카메라 기법이 없이 그냥 인물들을 보여주는 드라마를 본다고 생각해봅시다. 이 기법들이 빠지면 아마도 우리는 이 작품을 '어떻게 느껴야 하는지' 가이드를 잃어버린 느낌이 듭니다.

하지만 그것이 작가가 원한 바일 것입니다. '리얼리즘'이라는 이름답게 작가는 현실적인 이야기를 씁니다. 다만 그 모든 이야기는 소설적 이야기입니다. 현실의 이야기를 그대로 쓴게 아니에요. 그것을 단편으로 각색한 거죠. 그래서 현실을 다시 많은 상징들로 설명합니다. 물론 현실에도 상징이 없지는 않겠지만, 레이먼드 카버는 분명히 소설적 장치들로 만들어진 이야기를 쓴 거라고 생각합니다. 공작이나 깃털 같은 그런 것들 말입니다. 화장실이나 시계나 귀 같은 것들까지 말이죠.

작가는 '듣지 못하는 것'에 대하여 많이 이야기합니다. 물론 자세한 것은 김연수씨의 해설에서 자세하게 다루고 있지만, 거기까지 가지 않더라도 귀가 그의 단편에 자주 등장하는 것은 쉽게 알아챌 수 있습니다. 그리고 많은 사람들이 듣지 못한다는 것도 말입니다. 그리고 그것이 이야기들의 가장 큰 비극이죠. 악당도 결론도 없어 보이는 이야기들은 공들여서 '듣지 못하는 사람들'에 대하여 쓰고 있습니다.

그리고 마지막에 가서는 단편 '대성당'에서 '뭔가' 있다는 것에 도달하고 있습니다. 들을 수 있는 장님과 함께 보이지 않는 것을 보는 것. 그리고 보지 않는 것에서 '뭔가 대단한 것'에 도달합니다. 김연수 씨의 해설대로 레이먼드 카버는 쓸 수 없는 어떤 것에 대하여 깨달으면서 한 단계 성장한 것일까요. 만약 그렇다면 이 책을 읽는 우리도 레이먼드 카버가 쓸 수 없었던 뭔가를 느끼면서 한 단계 성장할 수 있을지 모릅니다. 너무 뜬구름 잡는 이야기처럼 느끼실지도 모르겠지만, 그럼에도 먼저 장님과 함께 대성당을 그리는 그 모습을 상상해보기로 합시다. 주의 깊게 대화를 나누지 않아서 죽음의 근처까지 갔던 아내의 앞에서 그렇게 그리고 있는 거죠. 난생처음 만난 낯선 장님과 함께 말이죠. 그렇게 대성당을 종이에 그려나갑니다. 그리고 눈을 꽉 감고 대성당을 그리게 되죠. 이 행위를 그림을 그리는 행동으로 보아야 하는지, 또 장님에게 대성당의 모습을 보여주기 위한 행동으로 봐야 하는지 다시 생각해보게 됩니다. 결론적으로는 아니죠, 물론 아닙니다. 이건 뭔가에서 벗어나는, '뭔가 대단한 것'에 도달하는 의식 같은 느낌까지 듭니다. 선불교적 해탈의 기독교적 버전이라고 해야 할까요. '도가도 비상도'같은 도가 철학의 느낌까지도 받습니다. 해설을 해보려 할수록 망가지는 느낌이네요.

책에서 어떤 깨달음을 찾아보는 것도 우리가 소설을 읽는 이유 중에 하나가 아닐까 합니다.

'책 리뷰' 카테고리의 다른 글

| 블랙 쇼맨과 이름 없는 마을의 살인, 히가시노 게이고 (0) | 2021.02.18 |

|---|---|

| GAFA 이후의 세계, 고바야시 히로토 (0) | 2021.02.06 |

| 소프트웨어 객체의 생애 주기, 테드 창 (0) | 2021.01.09 |

| 밤하늘 아래, 마스다 미리 (0) | 2020.12.31 |

| 자기 앞의 생, 에밀 아자르 (0) | 2020.12.22 |